ご来院の皆様へ

general

くも膜下出血(破裂脳動脈瘤)

くも膜下出血と脳動脈瘤について

くも膜下出血は脳動脈瘤と言われる血管のふくらみがある日突然破裂することによって起こります。原因としてはこの脳動脈瘤破裂が殆ど(80から90パーセント)です。頻度は1年で人口10万人あたり約20人(日本)、好発年令は50から60才台、女性が2倍多く、危険因子として高血圧・喫煙・最近の多量の飲酒、家族性などが言われています。

脳動脈瘤は血管の分岐部の血管が弱い場所に発生します。嚢(のう)状動脈瘤といい血管の分岐部に風船のように形成されます(図1)。通常、血管は弾性に富む強い組織ですが、何らかの原因で弱くなった血管の壁から発生する動脈瘤の壁は薄く弱いため、ときに破裂し、くも膜下出血を起こします(図2)。動脈瘤は通常10ミリ以下の大きさですが、5パーセント程度で大型(11ミリ以上)になり、治療が難しくなってきます。また動脈瘤は大きくなってまわりの神経や脳を圧迫して症状を出す場合もあります。

図1

図2

また、動脈瘤の中には血管の分岐部ではなく、血管自体が弾性板という弾性のある組織を失い、血管全体が膨れるものもあり、紡錘(ぼうすい)状動脈瘤といいます。

くも膜下出血について

くも膜下出血は脳の表面の出血ですが、脳や髄膜を刺激して、ある日突然今までに経験したこともないような激しい頭痛や嘔吐が起こります。(図3)

図3

また動脈瘤が破れた瞬間には脳の圧がきわめて高くなり、脳に血が流れない状態になります。そのため、いったん意識を失ってから回復したりする場合もあります。さらに圧が高い状態が長く続くと、脳自体に損傷が加わって、意識が戻らない場合もあります。くも膜下出血の他に脳実質の中に出血を起こす脳出血を伴うこともあり、手足の麻痺や言語障害を伴う場合もあります。(図4)

図4

くも膜下出血の診断はCTによって行われますが、発症から時間がたったり、ごく軽症の場合はCTではわからない場合があります。その場合にはMRIや、脳のお水を腰から針をさして調べる腰椎穿刺という検査で、出血がないかどうか確認します。また脳動脈瘤の場所や形を調べるには、一般的には造影剤を用いた3DCT血管撮影(3DCTA)を行っています。これだけでは十分でない場合にはカテーテルを使った脳血管撮影を行います。

重症のくも膜下出血の場合には、呼吸が苦しくなったり止まってしまったり、あるいは危険な不整脈を伴ってしまうこともあります。これらの症状は前触れのないのが一般的で、突然死の原因になるたいへん恐ろしい病気です。特定の場所の動脈瘤ではまぶたが下がるなどの、脳神経の麻痺が前兆症状になることがありますので注意してください。

くも膜下出血では30パーセントの人は治療により後遺症なく社会復帰しますが、約50パーセントは初回の出血で死亡するか、病院にきても治療対象とならず、残り20パーセントでは後遺障害を残します(発症してからの意識の状態が予後に関連します)。

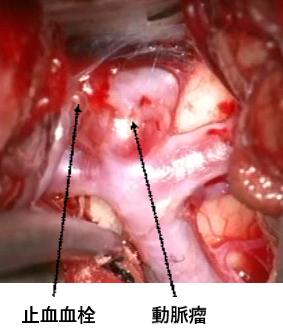

出血が血管の周りに広がると、脳の血管は自動的に収縮して破裂部位からの出血が抑えられ、血栓と呼ばれるカサブタが張って一時的に止血された状態になります。(図5)

図5

しかしこの止血も一時的で、何かの拍子に再び破裂する可能性が高く、この場合の死亡率は非常に高率ですから、早急に手術が必要です。適切な治療を受けられなかった場合は24時間以内をピークに再出血し、6カ月以内に50パーセントで再出血し、10年後に無症状なのは18パーセントのみといわれます。

くも膜下出血の重症度は主に発症したときの意識障害の程度(頭痛だけなのか、意識障害がどの程度強いか)によってきまります。昏睡状態になるほど重症の場合は治療が出来ない場合が多いのも実情です。

治療は再出血を防いで、それ以上の悪化を食い止め、脳の環境を改善させてやることです。その結果、通常の動脈瘤の場合、軽症・中等症であれば元の生活に戻ったり、軽い障害があっても自立した生活を送れるようになるまで回復する患者さんは約8割です。しかし重症な患者さんでは約4割、非常に重症な患者さんでは2割以下まで、回復する確率が下がります。全体の死亡率は15パーセント程度です。

手術の時期はできるだけ早いほうが良いのですが、深夜など人手の少ない悪条件の中で手術することはかえって危険になることもありますので、患者様の脳や心臓・肺の状態や全身麻酔や手術に関る人員など、患者様にとってベストと思われる時期に行います。治療までは薬で鎮静して安静を保ち、血圧を低めにコントロールします。

くも膜下出血の治療

当院では開頭による動脈瘤クリッピング術を第一選択として行っています。クリッピング術は開頭により、出血を取り除きながら脳の自然のすき間をはがして動脈瘤を出し、動脈瘤を金属製(チタン製のものが主流です)のクリップで閉鎖する方法です(図6)。クリップは特に理由が無い限りその場に留置したままになります。(特に問題をおこすことはありません)。また、くも膜下出血後に生じる脳血管攣縮の予防のために、脳の表面や脳の中の出血をできるだけ取り除き、脳の中を循環している水分を排出させる管をおきます。これは脳の圧を正常に保つ働きがあります。

図6

ただ重症例などではくも膜下出血・脳内出血により脳には既にある程度の損傷が加わっており、そのために生命の危険や後遺症の可能性があります。

また手術中に動脈瘤から大量出血がおこる可能性があります。これは生命の危険につながる事があります。

また手術操作などに関連して脳梗塞を起こし、言語障害や、半身麻痺、痺れなどが、一過性あるいは永続性に残る事があります。

さらに脳血管攣縮(図7)といって、くも膜下出血の後4から14日目の間に、脳の血管が細くなり、脳梗塞を起こす事があります。発症後4から15日後(10日目前後)に起こることが一般的です。血管撮影上の脳血管攣縮は約40から70パーセントにおこりますが、症状を出すもの(症候性)は約20から30パーセントで,3分の1は一過性、残りは脳梗塞に陥り、3分の1は後遺症残存,3分の1は死亡となります。

図7

脳の水分の吸収が悪化する事で水頭症がおこり、後日シャント手術を要する場合があります。

なお動脈瘤の場所によって以下のような症状が出る危険があります。

- 前交通動脈瘤:嗅覚脱失、記憶障害、人格変化、視床下部障害

- 内頚動脈瘤、中大脳動脈瘤:片麻痺、失語症、動眼神経麻痺、視力・視野障害

- 椎骨動脈瘤:下位脳神経障害

術後経過

手術後2週間は不安定な状態が続きます。また手術後数日は脳のすきまの中に入れた管から水や、血腫を溶かす薬などを入れて血腫を洗い流す操作を続けることがあります。同時に脳の余分な血液混じりの水を体外に排出します。退院に関しては病状により変わってきます。リハビリテーションも後遺症の状態によっては必要になってきます。脳の機能の中でも判断力などの高次の働きは6から12カ月かけて回復するものもあります。

その他の治療(脳血管内治療:コイル塞栓術に関して)

当センターでは基本的に開頭クリッピングが可能なものは手術による加療を行っています。血管内手術といってカテーテルから動脈瘤の中にコイルを詰めて治療するという方法があります。コイルによる治療が開頭クリッピングに比べて、くも膜下出血においても優れているという研究もありますが、両者の治療には向き不向きがあり、コイルの方が明らかに安全に行える場合に限ってコイルによる治療を行っています。またコイルによる治療でも合併症を完全に防ぎうるわけではありません。コイル塞栓術に関しては関連記事をご参照ください。

関連記事:脳血管内治療

当院での治療成績

治療成績は重症度によって異なりますので、一概に他の施設と比較することは困難ですが、当院での2013年から2018年に治療した262例の破裂脳動脈瘤患者さんのデータを示します。

重症度は軽症(WFNS Ⅰ)52パーセント、中等症(WFNS Ⅱ,Ⅲ)26パーセント、重症(WFNS Ⅳ,Ⅴ)21パーセントでした。

治療は開頭手術74パーセント、血管内手術25パーセントでした。

最終的な成績は、完全回復44パーセント、障害はあるが自立26パーセント、高度障害24パーセント、死亡5パーセントという結果でした。

脳血管攣縮は37パーセントの患者さんに出現し、新たに脳梗塞をきたしたのは10パーセントでした。

くも膜下出血の発症を予防するためには

くも膜下出血は死亡率や後遺障害を残す確率がきわめて高い病気です。肉親にくも膜下出血の方がいたり、以前にくも膜下出血を起こした事のある方では、その発症のリスクが高いと言われています。未然に防ぐには、脳動脈瘤があるかどうかを脳ドックなどでMRIを行なって検査することがまずおすすめされます。

関連記事:未破裂脳動脈瘤